太陽光発電を宇宙で行い、地球に送電する技術の研究が進められています。日照量という条件で考えると、地球上での太陽光発電は天候による影響を強く受けますし、夜には太陽が沈んでしまうため発電ができません。

宇宙空間には障害物がなく、それなら莫大なエネルギーを生み出せるのでは?という発想から生まれたのが、宇宙太陽光発電です。

まだまだ研究段階の部分が多く実用化には課題も多いのですが、宇宙太陽光発電の研究では日本が先行していることもあって、日本人としても注目したい技術です。

それでは、宇宙太陽光発電の基本や期待されていること、そして2025年時点での研究がどこまで進んでいるのかについて紹介したいと思います。

宇宙太陽光発電とは?

宇宙太陽光発電とは、文字どおり宇宙空間に太陽光パネルを設置し、そこで発電をすることです。「宇宙」という響きからとても壮大な構想を想像する方は多いかもしれませんが、その技術自体は古くから提唱されてきました。

2025年時点ではまだ実用化されていませんが、技術は確実に進化しています。

意外に長い、太陽光発電の歴史

宇宙太陽光発電構想が誕生したのは、1968年のアメリカです。ピーター・グレーザー博士という科学者によって考案されました。1968年というとすでに半世紀以上前ということになりますが、そんなに古くから太陽光発電があったことに驚くかもしれません。

これについても歴史は意外に長く、太陽電池自体は1954年に発明されました。しかも「ある物質に光を当てると発電する」という発見は1839年のフランスにまでさかのぼります。太陽光は無限にあるので、それをどうにかいかせないかという人類の夢は、こんなに昔から始まっていたということです。

宇宙太陽光発電が誕生した背景

すでに考案されていた太陽光発電を、なぜ宇宙空間でやろうと思ったのでしょうか。その背景には、当時の石油ショックがあります。石油ショックでは日本も甚大な影響を受けましたが、アメリカも同様でした。いつまでも供給が不安定な化石燃料に頼ることなく、太陽光という無限のエネルギーを使った発電を目指すべき、という考えに至ったわけです。この考え方は今もエネルギー安全保障の観点からセオリーのようになっているものですが、すでに1960年代のアメリカにその概念があったということです。

しかも、当時のアメリカはソ連との宇宙開発競争の真っ只中でした。ソ連に先を越されまいと宇宙開発研究を進めていたわけですが、その流れで宇宙太陽光発電も提唱されました。

すでに宇宙太陽光発電は「実用化」されている

ところで、すでに宇宙太陽光発電が「実用化」されている分野があります。それは、人工衛星です。今も、人工衛星の電源は太陽光発電によってまかなわれています。人工衛星には翼のようなパーツがありますが、これには大量の太陽光パネルが取り付けられています。宇宙空間に放たれた人工衛星は太陽光発電によって電力をまかない、仕事をしているわけです。

ちなみに、世界最古の太陽光発電型人工衛星はアメリカが1958年に打ち上げた「バンガード1号」です。すでに打ち上げから60年以上が経過している超ベテランの人工衛星ですが、2025年現在も地球の軌道上にあります。機器の故障によって1964年に通信が途絶えてしまいましたが、それまでは太陽光発電によって稼働していたため、世界最古の宇宙太陽光発電の事例といえます。

宇宙太陽光発電の仕組み

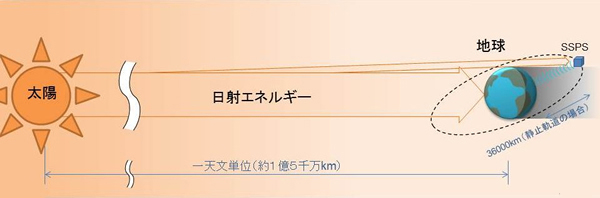

現在研究が進められている宇宙太陽発電を簡単に表現すると、「宇宙空間に太陽光発電所を設置し、地球に送電して変換、利用する」となります。国の研究開発機関であるJAXA(宇宙航空研究開発機構)も調査・研究を進めており、そのレポートから概念図を引用しました。

引用元:宇宙太陽光発電システム(SSPS)について(JAXA)

このJAXAが用いている「SSPS」の用語は「Space-based Solar Power」の略で、宇宙太陽光発電の英語表記です。

地球の周りを太陽光発電所が人工衛星のように周回し、太陽光を受けて発電をします。そして電力をマイクロ波(研究によってレーザーを用いることもあります)で送り、地上で変換します。一般的な太陽光発電の巨大版のようなもので、太陽光パネルで発電⇒送電⇒変換という流れは同じです。大きく異なるのは、宇宙空間からの送電が無線で行われることです。

なぜ、宇宙なのか

宇宙太陽光発電が考案された背景についてはすでに述べたとおりですが、そもそもなぜ宇宙なのでしょうか。そこには、大きなメリットがあるからです。メリットについては、次章で項目ごとに解説します。

宇宙太陽光発電のメリット

宇宙太陽光発電には、とても多くのメリットがあります。メリットを知るごとに夢のある技術であることが分かるので、1つずつ見ていきましょう。

発電効率がとても高くなる

最大のメリットは、発電効率が地上と比べて圧倒的に高いことです。私たちが暮らしている地球上には大気があり、そのさらに上にはオゾン層があります。これらは空気なので意識することはないと思いますが、質量や色のある物質です。地上の太陽光パネルは、これらのフィルターを通り抜けた太陽光だけを受けているため、宇宙空間と比べるとかなりパワーが弱まってしまいます。もちろん人類が生活するためにはとても重要なフィルターなのですが、「太陽光をいっぱい受ける」ということにおいては不利な条件です。

宇宙空間と地上とでは、最大で10倍程度の差があるそうです。同じ面積や能力の太陽光発電所を設置するとしたら、宇宙のほうがはるかに多くの電力を得られます。

天候不順、夜間の影響をほとんど受けない

地上の太陽光発電にはもうひとつ、大きな弱点があります。それは、夜間に発電ができないことと、悪天候の日には発電ができない、もしくは出力が弱くなることです。前項の大気と同様、太陽光パネルに当たる太陽光が減ってしまうからです。

宇宙には、太陽光を遮るものがありません。唯一遮るものは地球ですが、地球を周回する太陽光発電所が地球の影に入ってしまうのは春分の日と秋分の日、それぞれの最大70分間程度です。それ以外はほとんど24時間365日発電を続けるのですから、その効率の高さがお分かりいただけると思います。

地球上の自然災害による影響を受けない

地上で太陽光発電をするためには、太陽光パネルを敷き詰める大規模な設備が必要です。近年ではこうした発電施設の乱開発によって土砂崩れが起きたり、台風によってダメージを受けるなどの問題が起きていますが、宇宙空間にはこうした災害がありません。

もちろん宇宙空間にもリスクはあります。太陽風によって人工衛星が壊れたり、近年ではスペースデブリ(人工衛星の残骸などを含む宇宙ゴミ)などのリスクも深刻化しています。しかしながら地上で頻繁に発生している自然災害とは全く別の次元のリスクなので、地球上で何か起きた時であっても宇宙空間の発電所が無事に活動できる可能性は大いにあります。

なお、スペースデブリなどの問題については、後述します。

太陽光発電所の立地問題と無縁

大規模な太陽光発電所を設置するには、広大な用地が必要です。山林を切り拓いてメガソーラーを設置している事例は多くありますが、近年では自然破壊との整合性が取れず計画を進めにくくなっています。

しかしながら、太陽光発電所は規模が大きい方がスケールメリットをいかしやすく、効率が高くなります。そのことを考えると宇宙太陽光発電は立地の問題がなく、効率の高い発電所を宇宙空間に作ることができます。

宇宙太陽光発電に期待されていること

宇宙太陽光発電には、世界中から熱い視線が注がれています。とても多くのメリットがあることはすでに解説したとおりですが、それによってどんなことが実現できるのでしょうか。

ここでは、世界が宇宙太陽光発電に期待していることを紹介します。

究極の脱炭素

宇宙だけに限ったことではありませんが、太陽光発電には脱炭素を達成できる再生可能エネルギーの代表格として期待が集まっています。発電時に温室効果ガスである二酸化炭素を排出しませんし、エネルギー源は太陽なので実質的に無尽蔵です。しかも太陽光は無料で手に入るエネルギーなので、脱炭素どころかエネルギー問題をも解決できる可能性を秘めています。

しかも宇宙太陽光発電は発電効率や立地の問題など、あらゆる問題を解決できる方法論なので、宇宙太陽光発電が実用化されると人類のエネルギー問題は大きく変わるかもしれません。

日本のエネルギー安全保障

筆者が太陽光発電に期待しているのは、日本のエネルギー安全保障です。中東地域への依存度が高く、その中東で何か起きると原油価格の高騰が物価を直撃します。また、中東から日本まで原油を運ぶシーレーンの安全確保についても問題が山積しており、いつまでもこの状態を続けるわけにはいかないと考えています。

そこで資源の乏しい日本にも均等に降り注ぐ太陽光をエネルギー源として活用するのは、正しい方向性だと思います。後述しますが、日本政府も宇宙太陽光発電には予算を組んで取り組みを進めています。日本が先行している技術だけに、日本が先行して宇宙太陽光発電所を実用化させれば、中東に依存しない独自のエネルギーシステムが実現するかもしれません。

発電所の長寿命化

地上の太陽光発電では、機器の劣化問題を避けることができません。空気中の酸素など機器を劣化させる物質に囲まれているため、太陽光パネルは数十年で寿命を迎えます。長寿命化や延命の技術が開発されていますが、そもそも劣化物質のない宇宙空間とは根本的に次元が異なります。

発電所の長寿命化は太陽光発電だけでなく、原子力発電や火力発電でも課題になっています。寿命が延びるほど発電コストが下がるため、電気代を下げられます。宇宙太陽光発電で超長寿命の発電所を利用できれば、高騰が問題になっている電気代を引き下げる決定打になるかもしれません。

離島、へき地などの電源確保

離島やへき地などであっても、人が住んでいるところには電力が必要です。現在でもこうした場所では太陽光発電や蓄電池を活用している事例が見られますが、それでも送電網が全くないのは停電の原因になるため、好ましくありません。やはりコストはかさみますが、電力会社による送電網を構築する必要があります。そして、このコストは都市部で電力を利用している人も均等に負担することになります。つまり、電気代に転嫁されます。

宇宙太陽光発電では、電力を無線で地上に送ります。この送り先をどこにするかを柔軟に変えられるため、離島やへき地などで電力の需要があるのであればそこに向けて送電をするといったことも可能になります。

現在でもすでに携帯電話の通信網が未発達な地域では衛星携帯電話を活用する事例がありますが、宇宙太陽光発電ではエネルギー供給で同様のことができるようになります。

サスティナブルな太陽光発電

SDGsの「S」は、サスティナブルです。つまり、SDGsは持続可能であることを目標としています。そこには環境負荷の低い発電なども含まれており、再生可能エネルギーが大きな役割を果たすとされています。

しかし、太陽光発電が無条件で「環境に優しい」わけではありません。太陽光パネルなどの機器類を製造する際には二酸化炭素を排出しますし、それに伴う廃棄物も発生します。また、太陽光パネルなどが寿命を迎えた時には、廃棄物の問題も生じます。それを補って余りあるほどの環境メリットがあるからこそ太陽光発電に期待が集まっているわけですが、宇宙太陽光発電はこうした問題をも解決できる可能性があります。

長寿命化によって半永久的に使用できるのであれば廃棄物の問題は生じませんし、発電効率が高いのであれば、現在のように太陽光パネルを大量生産しなくても済むかもしれません。

太陽光発電が持つデメリット部分を克服し、さらなる再生可能エネルギーの優等生になれるわけです。

宇宙太陽光発電は日本が先行している

夢のエネルギーともいえる宇宙太陽光発電。実はこの分野では日本が世界に先行しており、実用化に向けた研究開発が進められています。なぜ日本が先行しているのか、現在の状況や将来の見通しはどうなのか、といった点について解説します。

日本だけが諦めなかった

宇宙太陽光発電において日本が先行している最大の理由としては、「諦めなかった」ことが挙げられます。最初はアメリカで考案された構想ですが、建設コストが莫大であること、物理的な障害が多すぎることなどで、当時は絵空事の世界でした。もちろん今もなお実用化に至っていない事実があるわけですが、この間も日本では基礎研究が続けられ、理論上の可能性は大いに現実味を帯びてきたのです。

もちろんこれからも日本での研究は続くので、この動きを止めない限り日本が最先端を走ることになりそうです。

日本の「宇宙基本計画」でも取り組みが明記

日本ではJAXAや経済産業省が宇宙太陽光発電の研究を進めてきました。それを受けて「宇宙基本計画」にも正式に「宇宙太陽光発電研究開発プログラム」を明記し、いよいよ本腰を入れることとなりました。

内閣府が発表した宇宙基本計画にもしっかり「海外では欧米がSSPSの要素技術の実証に

取り組んでいるが、宇宙での利用を想定した実験を実施しているのは、我が国のみである」と明記しており、国としても日本が先行している技術であることを認め、それを世界に先駆けて進めていくことに意義を感じていることが分かります。

2024年10月、12月には送電実験に成功

先ほど紹介した内閣府の「宇宙基本計画」でも言及していますが、日本にはすでに送電実験に成功した事例があります。2024年に相次いで成功しているので、1つずつ紹介しましょう。

2024年10月17日、京都大学の宇治キャンパスに設置した施設で、マイクロ波に変換された電気を送る実験が行われました。この実験を主導しているのは、宇宙システム開発利用推進機構という国の機関です。現在、日本の宇宙太陽光発電はこの機関が中心となって研究を進めています。10月17日の実験には同機構京都大学の研究者などが参加し、見事送電に成功しています。

そしてこの実験には、続きがあります。この送電実験は施設内、つまり地上で行われたものですが、同年12月には高度7,000メートルを飛ぶ飛行機からの送電実験が行われました。

この実験では10センチ四方の小さな測定装置に向けて空からの送電ができるか、が試されました。この実験も成功し、遂に空から電気を送れることが証明されました。

さて、次は宇宙空間からの送電です。2025年のうちには小型の人工衛星からの送電実験を行うことになっており、これに成功すればますます「宇宙から送電」が現実味を帯びてくるでしょう。

関連技術の成功で世界も続々と参入

宇宙からの送電を目指すマイクロ波送電技術は、実は身近なところに応用されています。それは、ワイヤレス充電器です。スマホを置いただけで充電できる充電器があるので、ご存じの方は多いと思います。このワイヤレス充電器は、マイクロ波を使ってスマホやタブレット端末などに電気を送ることで充電を可能にしています。

この技術が実用化されたことによりビジネス的な採算性も確保されたため、今やアメリカや中国、ヨーロッパなどがこぞってマイクロ波送電技術に参入しています。その先に見すえているのは、もちろん宇宙太陽光発電です。

今は日本が先行している技術ですが、これまでにも半導体や自動車など、日本の独壇場だった技術が海外に追い抜かれた経緯があるだけに、しっかりと日本も研究を前に進めてほしいと願うばかりです。

日本の宇宙太陽光発電最前線

先ほど、日本で送電実験が相次いで成功した話を紹介しました。日本の先端技術は、それだけではありません。すでに国際宇宙ステーションに物資を運ぶ宇宙船に太陽光パネルを積み、それを宇宙で展開する実験を始めています。送電実験はまだ先ですが、それに先立って地上からの電波を受信できるかの実験が行われています。

この流れが進むと、この先はどうなるのでしょうか?経済産業省の発表によると、2030年代には30メートルクラスの大きさの太陽光パネルを宇宙空間に展開して、発電の効率や送電の検証などを行うそうです。「太陽光」「宇宙」「送電」という別々のキーワードが、いよいよひとつの技術になろうとしています。

清水建設の「ルナリング」

ここまでは国レベルの話でしたが、ここでは民間企業のユニークな取り組みについて紹介したいと思います。それは、大手ゼネコンの清水建設が提唱する「ルナリング」です。清水建設はスーパーゼネコンと呼ばれる超大手の建設会社ですが、さまざまな建設物の中でも同社はインフラ設備に強みを持っています。つまり、大規模な工事のノウハウを有しているということです。

その清水建設が、月に太陽光発電所を作って地球に送電するという壮大な提案をしています。こちらは、「ルナリング」の資料表紙です。

引用元:月太陽発電LUNA RING

地球と同じく月も球体なので、赤道に該当する部分があります。月の外周が最も長くなるところです。そこに太陽光パネルを敷き詰めて、電力をマイクロ波で地球に送るというものです。LUNA(月)にRING(輪)のように太陽光発電所を作るため、「ルナリング」です。

現在研究が進められている宇宙太陽光発電は高度3万7,000メートル付近の話ですが、「ルナリング」はもはや地球の周囲に留まらず別の天体で太陽光発電をしようというのですから、技術的なハードルはさらに高いでしょう。

現段階では実現性に乏しい構想ではありますが、スーパーゼネコンが本気で夢を語っているところに意義があると思います。

月面での建設工事ではロボットを使うなど、とても面白い資料なので、興味がある方はぜひご覧になってみてください。

リンク:月太陽発電LUNA RING

宇宙太陽光発電実用化、普及への課題

ここまでは宇宙太陽光発電について、夢のある話がほとんどでした。ここからは、いかにこの夢を実現するかという部分にスポットを当ててみたいと思います。やはりまだまだハードルが高く、夢が現実になる日は先のことなのかなと感じてしまうかもしれません。

建設費用が途方もなく高い

宇宙は、本来人類が生活する場所ではありません。そんな宇宙空間に巨大な太陽光発電所を作るのは、並大抵のことではないでしょう。現在、主要国が協力し合って国際宇宙ステーションが運用されています。これだけでも人類の進歩を感じることができますが、このステーションの高度は400キロメートルです。それに対して、宇宙太陽光発電所の「建設予定地」は高度36,000から37,000キロメートルです。桁が2つも違うのです。

現段階では国際宇宙ステーション程度の高度まで部品を打ち上げて、そこで組み立てた上で発電所をはるか高い位置に移動させることが想定されていますが、まだ誰もやったことがないだけに、果たして可能なのかという問題があります。

前人未到の工事だけに建設費用の見積もりすら難しいと言われていますが、現在出ている数字は「2兆円」です。日本人の全員が2万円を負担してようやく調達できる金額です。この資金を誰が用意するのか、どうやって用意するのか。この点についても全くクリアになっていないので、技術が到達したとしても資金の問題が高い高いハードルになりそうです。

建設資材を運ぶ物理的な手段が追い付いていない

先ほど「まだ誰もやったことがない」と述べたように、宇宙空間に太陽光発電所を作るためには大量の太陽光パネルを送り込む必要があります。現在の構想では100万kW規模の超メガソーラーを想定しているので、1日あたり100トン程度の資材を送りつづけなければなりません。ロケット打ち上げ技術はかなり安定してきた感がありますが、それでも100トンの荷物を運ぶとなるとまた別の技術革新が必要になります。

地上と宇宙空間をつなぐような貨物鉄道があれば効率良く運べると思いますが、それはもうSFの世界です。

故障した際の修理が困難

地上の太陽光発電であっても、故障が起きたら修理が必要です。また、故障する前に適切なメンテナンスをしておく必要もあるでしょう。地上であればそれほど難しいことではありませんが、高度36,000キロメートル以上の高さとなると話は別です。

まだ人類が行ったことのない場所に修理に行くというのは、現実的ではありません。だからこそ清水建設の「ルナリング」ではロボット修理を提唱しているのでしょう。これについても現実味のない提案だけに、現段階では壊れた人工衛星すら修理できないのですから、故障したらそれっきりになってしまう恐れもあります。

スペースデブリのリスクがある

先ほど少し触れましたが、スペースデブリをご存じでしょうか。地球の軌道上、つまり人工衛星などが飛んでいる高さを浮遊しているゴミのことです。宇宙ゴミなどと呼ばれることもあります。このスペースデブリの正体は、故障して放棄された人工衛星やその破片、ロケットを打ち上げた際の残骸などです。つまりどれも人工物です。

世界各国が宇宙開発競争を繰り広げるなか、スペースデブリの量も多くなっています。近年では人工衛星にスペースデブリが衝突して故障し、その人工衛星もスペースデブリになってしまうといった問題が深刻化しており、ゴミの回収技術が待たれている状況です。

宇宙空間の太陽光発電所がどんな形になるのかを、想像してみてください。地上と同じように太陽光パネルを思いっきり広げた形になることは、容易に想像がつきます。太陽光パネルを広げたような形になっていることで、物が衝突する可能性は高くなり、スペースデブリによって破損したり壊れてしまう可能性を否定できません。

宇宙太陽光発電、実は「コスパ」最強?

莫大なコストと技術的な負担を伴う宇宙太陽光発電ですが、実はビジネス的には十分採算が取れるといわれています。地上の太陽光発電も採算性がなければ投資は集まらない構図があるので、それが宇宙でも通用するのかについて述べてみたいと思います。

発電設備の稼働率は6倍以上

宇宙太陽光発電の最大のメリットは、発電効率の高さです。地上では1日の半分以下しか稼働できない太陽光パネルがほぼ24時間、年中無休で稼働するため、トータルの稼働率は90%以上にもなります。地上の太陽光発電が15%前後であることを考えると、実に6倍以上!この高効率が維持されるのであれば、地上よりもビジネス的には「おいしい」ことになるわけです。

FIT(固定価格買取制度)がなくても30年で元が取れる?

2025年時点で、FIT(固定価格買取制度)が適用されない場合の売電単価は1kWhあたり8円から9円程度です。地上の太陽光発電では低いと感じる買取価格かもしれませんが、宇宙であれば発電効率が6倍以上になるため、実質的に48円以上で買い取られているのと同じ効果が得られます。48円というと、FITが始まった当初の高額買取価格です。

実質的に高額買取が実現する宇宙太陽光発電は、現在の売電価格が続いたとしても20年から30年で元が取れるとも試算されています。

環境ビジネスは、採算性が何よりも重要です。だからこそ投資が集まってくるわけで、投資妙味がなければ本格的なビジネスとしての成長は見込めません。その意味では、宇宙太陽光発電には一定の「ビジネス価値」があるのかもしれません。

まとめ

宇宙で太陽光発電という、壮大で夢のある話についてさまざまな角度から解説しました。まだまだ技術的に到達しなければならないことは山のようにありますし、莫大な資金を調達する見通しが立っているわけではありませんが、着実に一歩ずつ前に進んでいるのも事実です。

特にこの分野では日本が世界の最先端を走っているだけに、これからも世界をリードできるだけの技術開発と、夢の実現に期待したいところです。