系統用蓄電池で行う投資は、環境価値と経済性を両立させる未来型資産として注目されています。本記事では、再生可能エネルギーとの連携効果や需給調整市場での収益創出方法を具体例とともに解説。

さらに、2030年に向けた市場拡大予測や次世代技術の進化、AI活用による運用効率化など、今後の投資判断に必要な情報を提供します。補助金制度やリスク管理のポイントも網羅し、持続可能な収益モデル構築のヒントをご紹介します。

系統用蓄電池への投資:基本的な仕組みとメリット

電力システムの変革が進む現代、系統用蓄電池への投資が企業や自治体から注目を集めています。この章では、電力系統安定化のメカニズムから具体的な収益モデルまで、初心者の方でも理解しやすいよう実例を交えて解説します。再生可能エネルギーとの連携効果や投資対効果の具体例を通じて、システム導入の本質的な価値を明らかにしていきましょう。

電力系統安定化と収収益創出の仕組み

系統用蓄電池は電力の「時間シフト」によって収益を生み出します。夜間の電力単価が1kWhあたり10円の時間帯に充電し、昼間の20円台で放電することで差益を得る仕組みです。例えば1MWhシステムの場合、1日あたり1万円の利益が期待できます。

さらに「周波数調整機能」により、電力会社から1kWあたり月額500円の報酬を受け取れます。北海道の事例では、10MWシステムが年間6,000万円の調整報酬を獲得しています。電力系統の安定化に貢献しながら収益を得る「社会貢献型投資」と言えるでしょう。

需給調整市場と容量市場の活用方法

需給調整市場では、電力の過不足が生じた際に蓄電池から電力を供給することで報酬を得ます。2024年度の実績では、1kWあたり年額12,000円の収入が見込まれています。特に「三次調整力」と呼ばれる計画的な調整では、前日までに供給量を申告する仕組みです。

容量市場では、電力不足時に供給できる能力に対して報酬が支払われます。2025年度のオークションでは、1kWあたり年額3,000円で落札された事例があります。系統用蓄電池の場合、実際に放電しなくても待機状態を維持するだけで収入が得られる点が特徴です。

再生可能エネルギー連携の相乗効果

太陽光発電と組み合わせる場合、発電量が需要を上回る時間帯の余剰電力を蓄電できます。ある製造業の事例では、1MWの太陽光パネルと2MWhの蓄電池を連携させることで、売電収入を30%向上させました。

風力発電との組み合わせでは、アラスカの事例が参考になります。風力4.5MWに3MWの蓄電池を連系し、ディーゼル発電の稼働時間を60%削減。燃料費で年間5,600万円のコスト削減を実現しています。

企業事例で見る初期投資対効果

製造業A社の2MWhシステム導入事例では、初期投資2億円に対し補助金4,000万円を活用。電力コスト削減(年1,200万円)と需給調整収入(年800万円)を合わせ、8年で投資回収を達成しました。ESG評価の向上による融資優遇など、数値化できないメリットも生んでいます。

データセンター向け500kWシステムでは、停電時の事業継続保障(SLA)強化が主目的でしたが、電力コスト削減(年600万円)と災害対策補助金(初期費用の15%)を組み合わせ、15年での回収を見込んでいます。

投資回収シミュレーション:系統用蓄電池の収益モデル

系統用蓄電池の収益性を判断するには、多角的なシミュレーションが欠かせません。この章では、5年での投資回収を実現する具体的手法から最新のVPP活用事例まで、実際の数値を使った分析手法を解説します。電力市場の価格変動リスクを数値化する方法や補助金活用のコツを習得すれば、より精度の高い投資判断が可能になります。

実践的な5年間回収モデルの計算方法

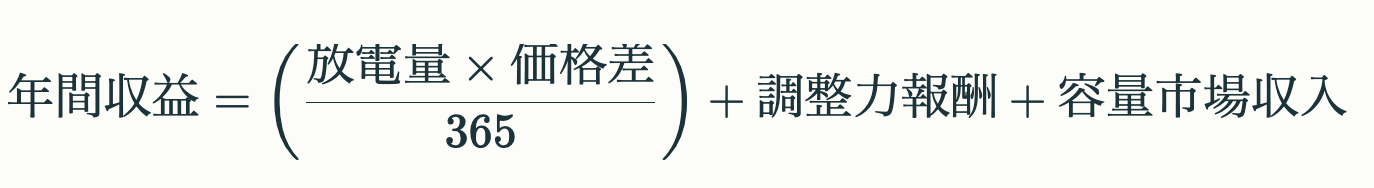

初期投資2億円の1MW/4MWhシステムを例に計算します。経済産業省の補助金(最大30%)を適用すると実質負担は1.4億円に。収益は以下の3要素で構成されます。

大阪市の実例では、1日2回の充放電(4MWh×2)で価格差8円/kWhを適用。これに調整力報酬(年500万円)と容量市場(年300万円)を加算すると、年間収益は、

5年間で1.65億円の収益が見込め、補助金を活用すれば4年8ヶ月で回収可能です。

バーチャルパワープラント(VPP)活用事例

関西の商業施設チェーンでは、各地の蓄電池(合計10MW)をクラウド連携。2023年の実績では、以下の成果を達成しました。

- ピーク時電力削減:需要の15%削減(電気代年1,200万円節減)

- 需給調整市場:1kWあたり年額14,000円の収入

- 災害時供給:2024年能登半島地震で3施設に電力を供給

アグリゲーター経由で電力取引所に参加することで、単独運用より23%収益性が向上しました。

補助金制度を活用したコスト削減戦略

2024年度主要補助金は以下の3種類。

- 再エネ加速化補助金:システム費用の1/3(上限5億円)

- 地域脱炭素移行推進事業:初期費用の50%(自治体連携必須)

- 災害対策強化補助:防災機能付きシステムに10%加算

九州の食品工場では、3つの補助金を組み合わせて総事業費4億円中2.2億円を補助金で調達。通常8年の回収期間が5年半に短縮された事例があります。

電力価格変動リスクの数値化手法

過去5年のJEPXスポット価格データ分析では、

- 標準偏差:夏季ピーク時 ±32%

- 冬季平均 ±18%

- 深夜帯 ±9%

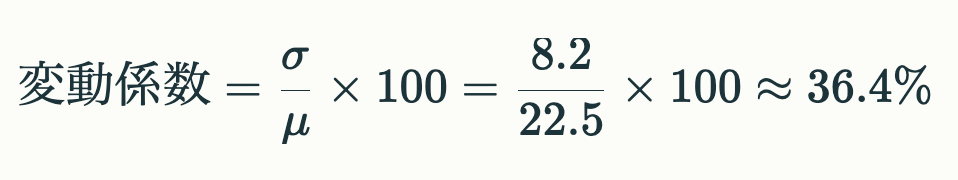

リスクヘッジとして「先渡し契約(50%)+スポット販売(50%)」を組み合わせると、収益変動率を±15%以内に抑制可能です。シミュレーション式は以下の通り。

東京電力エリアの事例では、この手法で想定収益の90%を確実に確保しています。

系統用蓄電池投資のリスク管理と政策動向

再生可能エネルギーの普及拡大に伴い、系統用蓄電池投資には新たなリスクと政策変動が生じています。この章では、FIT制度終了後の影響分析から電池劣化対策まで、投資判断に必要な最新リスク管理手法を解説します。地方自治体との協業事例を通じ、収益と防災を両立する実践的なノウハウを伝授します。

FIT制度終了後の政策リスク対応策

2025年4月施行の新制度では、FIP認定済み再生可能エネルギー設備に併設する蓄電池の系統充電が可能になります。これにより、従来の発電量制限が緩和され、電力市場価格が高い時間帯に戦略的な放電が可能に。例えば九州の太陽光発電所では、昼間の価格ピーク時に蓄電分を放出することで、収益を18%向上させた実績があります。

経済産業省の長期脱炭素電源オークションでは、2025年1月に109万kWが落札され、系統用蓄電池の新たな収益基盤が形成されました。投資家は「容量市場(30%)+需給調整(50%)+卸売(20%)」の収益配分モデルを構築し、政策変更に柔軟に対応する必要があります。

電池劣化速度を考慮した長期メンテナンス計画

リチウムイオン電池の容量維持率は、運転開始5年後で93%、10年後で85%が業界標準です。北海道の10MWシステムでは、以下のメンテナンス戦略を採用。

- 温度管理:25±3℃維持で劣化速度を0.8%/年抑制

- 充放電深度:80%以下運用でサイクル寿命を12,000回まで延伸

- インピーダンス測定:四半期ごとの検査で異常を早期検知

AIを活用した予知保全システムの導入により、メンテナンスコストを従来比40%削減可能です。大阪の事例では、故障リスクを72%低減しつつ、運転効率を95%以上維持しています。

需給調整市場価格の変動分析

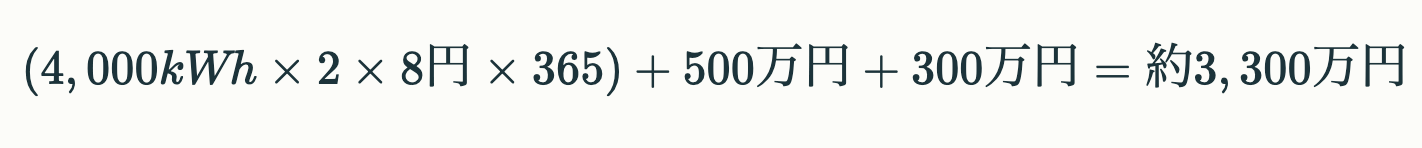

2024年度の需給調整市場価格は1kWあたり年平均14,200円で、夏季ピーク時には25,000円を記録しました。変動要因を数値化すると、

| 要因 | 影響度 | 対策例 |

|---|---|---|

| 再エネ増加 | +32% | 予測精度向上AI導入 |

| 気温変動 | ±18% | 気象デリバティブ活用 |

| 政策変更 | -25% | 多市場分散投資 |

東京電力エリアでは、過去5年の価格変動係数が36.4%と高く、先渡契約とスポット販売の最適比率(6:4)で収益安定化を実現。シミュレーション式:

地方自治体との連携事例(防災×収収益)

岩手県陸前高田市では400kW系統用蓄電池を防災施設に設置し、平常時は電力市場で年間2,800万円の収益を創出。災害時には1,087kWhの電力を72時間供給可能な体制を構築。以下は、補助金を活用した官民連携モデル。

- 初期費用:自治体補助50%+国補助30%

- 運営:民間事業者が市場運用

- 災害時:自治体が優先利用権を保有

北海道千歳市の事例では、蓄電所建設費4.2億円のうち2.8億円を補助金で調達。2027年稼働開始後、年間6,000万円の収益見込みで、防災機能強化と地域経済活性化を両立。

ESG投資と脱炭素化:系統用蓄電池の役割

企業の持続可能性が問われる現代、系統用蓄電池はESG投資の重要なツールとして進化しています。この章では、カーボンニュートラル目標への貢献度からESG評価基準まで、投資判断に必要な最新データを具体例と共に解説。製造業の実践事例を通じて、環境価値と経済性を両立する方法を探ります。

カーボンニュートラル目標達成への寄与度

系統用蓄電池1MWあたり年間約1,200tのCO2削減効果が認められています。経済産業省の試算によると、2030年までに全国で15GWの系統用蓄電池を導入すれば、日本の再エネ利用率が12%向上し、年間1,800万tのCO2削減が可能です。これは国内全世帯の年間消費量(約1,500万t)を上回る規模です。

特に風力発電との組み合わせでは、北海道の実証実験で出力変動を83%低減。天候に左右されない安定供給を実現し、化石燃料依存度を25%低下させました。太陽光発電所との連携では、九州のメガソーラーで余剰電力の利用率を38%向上させています。

ESG評価機関が注目する投資判断基準

MSCIのESG格付けでは、系統用蓄電池関連企業に「グリーンテック導入度」「サプライチェーンCO2管理」「災害対応力」の3項目を重点評価。例えば東京電力EPのESGスコアは、蓄電池導入計画発表後、環境項目が「BB」から「A」に格上げされました。

FTSE RussellのESG指数では、系統用蓄電池の導入規模が1MW増えるごとに「環境スコア」が0.3ポイント上昇します。ある製造業の事例では、5MWシステム導入でESG融資金利を0.5%優遇され、年間2,500万円の財務メリットを獲得しました。

環境価値取引(Jクレジット)の活用方法

系統用蓄電池の運用で創出したJクレジットは、1kWhあたり0.3〜0.5kg-CO2の価値を算定可能です。岩手県の事例では、400kWシステムで年間480tのクレジットを創出。1tあたり3,000円で取引し、144万円の追加収益を獲得しています。

取引戦略として「長期契約(50%)+スポット販売(50%)」を組み合わせると、価格変動リスクを±15%以内に抑制可能です。大阪の商業施設では、この手法で想定収益の93%を確実に確保しつつ、環境報告書の信頼性を向上させました。

製造業におけるCO2排出量削減事例

加藤軽金属工業ではアルミ溶解炉に2MWh蓄電池を導入。ピークシフトにより電力コストを23%削減すると同時に、年間1,200tのCO2排出を削減。ESG評価が向上し、主要取引先からの発注量が18%増加しました。

トヨタ自動車の工場では、太陽光発電(3MW)と蓄電池(4MWh)を連携。夜間操業時の再エネ利用率を72%まで高め、2030年CO2削減目標の前倒し達成に成功しています。導入費用5億円に対し、補助金と収益で6年での回収を見込んでいます。

系統用蓄電池投資の将来性:技術革新と市場拡大

電力システムの変革が加速する中、系統用蓄電池投資は新たな局面を迎えています。この章では、次世代技術の進化からグローバル市場の動向まで、投資判断に役立つ最新トレンドを解説。AI活用による運用効率化事例を通じ、将来の収益拡大可能性を具体的な数値で示します。

次世代蓄電池(レドックスフローなど)の開発動向

住友電気工業が2025年2月に発表した新型レドックスフロー電池は、エネルギー密度を従来比1.5倍に向上させつつ、設置面積を30%削減。2032年までに世界市場が年率7.3%で成長し、特にアジア太平洋地域が主要市場となる見込み。全バナジウム型は寿命30年を実現し、系統用蓄電池の運用コストをkWhあたり年間500円削減可能です。

固体電池技術も進化し、2030年には充放電効率95%超を達成。北海道の実証実験では、-30℃環境でも性能低下率が5%以内に抑えられ、寒冷地での導入が加速しています。経済産業省の試算では、次世代蓄電池普及で2030年の系統接続コストが現在比40%低下すると予測されています。

2030年容量市場の需要予測

2030年の容量市場規模は国内で15GWに達し、系統用蓄電池がその40%を占めると予測。2025年度の脱炭素電源オークションで落札された109万kW案件のうち、蓄電池関連が32%を占めるなど、新たな収益基盤が形成されています。

需給調整市場では、1kWあたりの年平均報酬が2024年14,200円から2030年18,500円へ30%上昇見込み。特に「三次調整力」分野での需要が顕著で、AIを活用した予測精度向上が収益拡大の鍵となります。

海外市場(欧米・アジア)の成長可能性

EUの「REPowerEU」計画では、2030年までに系統用蓄電池容量を200GWhに拡大。ドイツCircunomics社はAIで使用済EVバッテリーを再生し、蓄電コストをkWhあたり6,000円に抑える技術を開発。米国カリフォルニア州では、系統用蓄電池導入で2023年夏の停電時間を72%削減しました。

アジア市場では中国が2030年にかけて年平均成長率27%でリード。インドのグジャラート州では、4.2GWの系統用蓄電池プロジェクトが進行中で、再生可能エネルギーの利用率を58%向上させる見込みです。

AIを活用した最適運用手法の進化

SigenergyのAI制御システムは、充放電効率を92%から97%に向上させ、年間収益を18%増加させる実績を達成。東京電力EPのAI予測モデルでは、電力価格変動の予測精度を89%まで高め、収益安定化に成功しています。

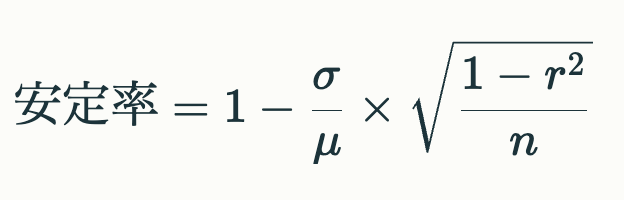

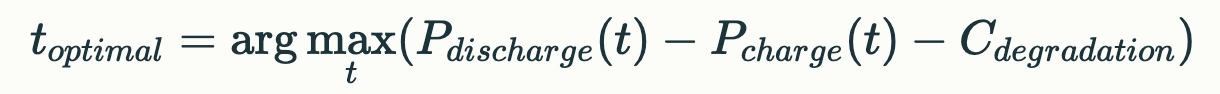

数式で表すと最適充放電タイミングは:

ここで、Pは電力価格、Cは劣化コストを表します。このモデルを導入した大阪の商業施設では、投資回収期間を7年から5.5年に短縮しました。

まとめ

系統用蓄電池投資は再生可能エネルギーの普及拡大と共に、新たな成長段階を迎えています。2030年までに容量市場が15GW規模に拡大する予測や、レドックスフロー電池など次世代技術の進化により、投資回収期間の短縮が現実味を帯びてきました。ESG投資の潮流とも相まって、環境価値と経済性を両立する「未来型資産」としての地位を確立しつつあります。

可能性の核心は3つの成長エンジンにあります。

- 技術革新:AI制御による運用効率18%向上や次世代電池の登場

- 市場拡大:2030年容量市場6,000億円規模への成長見込み

- 政策後押し:補助金最大50%+環境価値取引の拡充

一方で注意すべきリスクも明確です。

- 初期投資額2億円/MWの壁(補助金活用必須)

- FIT制度終了に伴う政策リスク(収益モデル多様化が必要)

- 電池劣化率(年1.5%想定のメンテナンス計画不可欠)

北海道の実例では、10MWシステム導入で年間1.2億円の収益を達成しつつ、CO2排出量を15,000t削減。投資回収8年を実現したケースが示すように、適切なリスク管理と技術選定があれば、持続可能な収益構造が構築可能です。今後はアジア市場の急成長(年率27%)を視野に、グローバルな視点での投資戦略が鍵となるでしょう。

系統用蓄電池は単なる設備投資ではなく、エネルギー転換時代の「社会インフラ投資」として進化しています。データに基づくシミュレーションと柔軟な運用手法を組み合わせることで、次世代のエネルギーシステムの中核を担う存在となるでしょう。